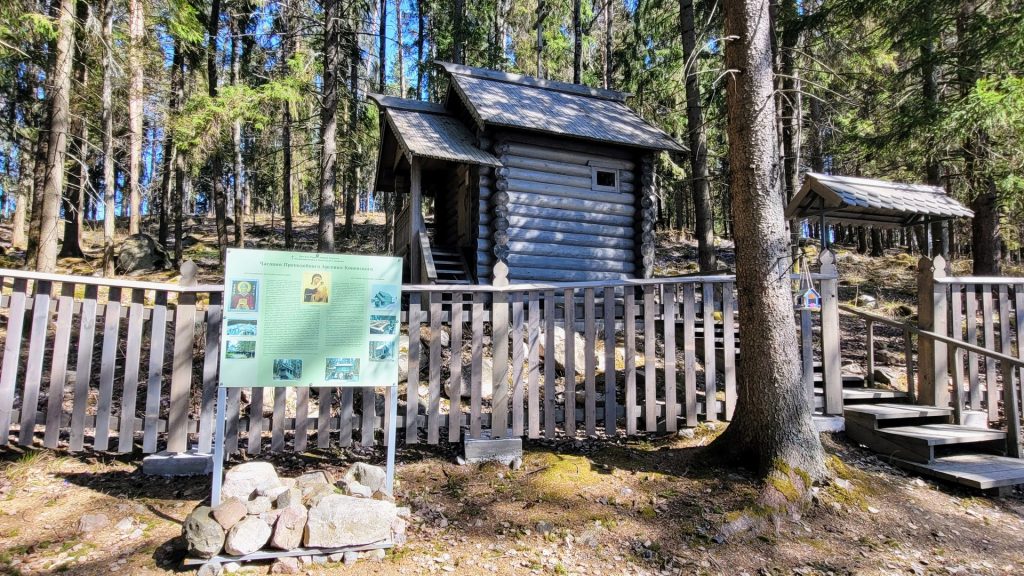

«Северная Фиваида» – духовно-просветительский комплекс на северном побережье Ладожского озера в деревне Рауталахти. Среди могучих елей и заросших мхом валунов стоят деревянные храмы – копии известнейших северных часовен, построенных в XIV−XIX веках. В бережно восстановленных церквях по расписанию проводятся службы.

Идея создания комплекса принадлежит нескольким энтузиастам. Первоначально здесь планировалось поставить дом, рядом с ним церковь. Но затем решили возвести копии карельских церквей и часовен, не дошедших до нашего времени. Автор и идейный вдохновитель проекта — кандидат исторических наук, доцент МГУ Алексей Лаушкин. Руководитель — Дмитрий Лебедев, влюбившийся в эти места еще во времена туристической молодости. В реализации проекта приняли участие деревянных дел мастер, участвовавший в строительстве усадьбы «Богословка» под Санкт-Петербургом, реставратор Сергей Волов, специалист по деревянному зодчеству из Санкт-Петербурга Михаил Мильчик, реставратор В.В.Попов и другие.

- Адрес: Карелия, Питкярантский район, д. Рауталахти

- Источник информации

Как добраться

История

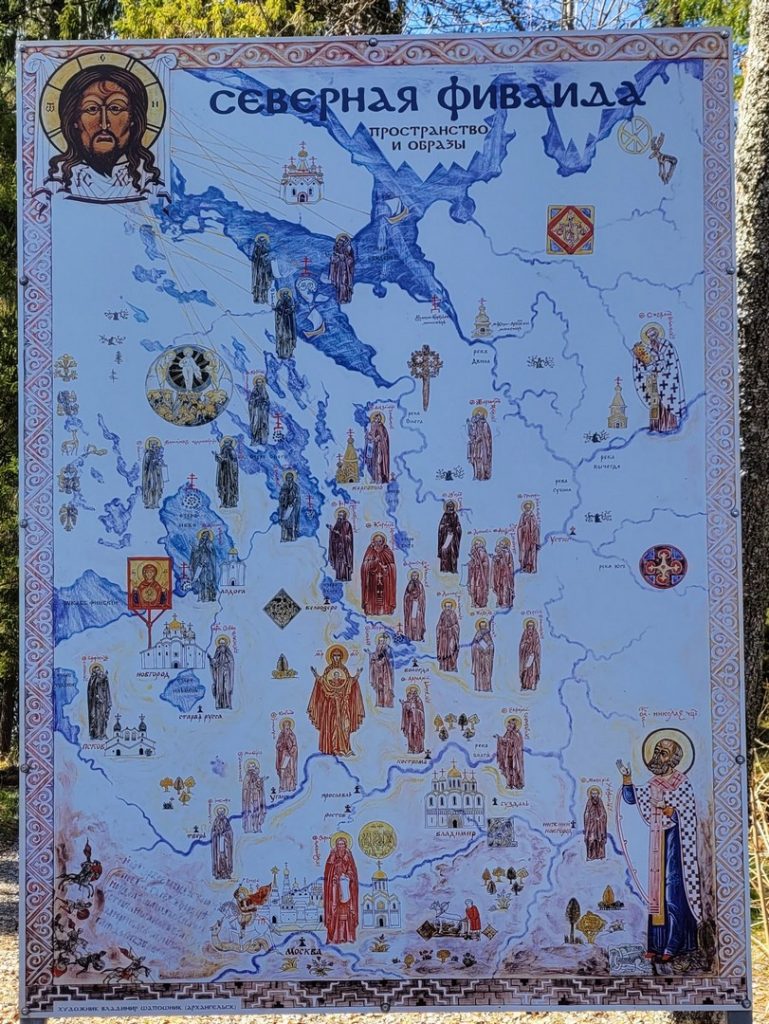

Север издревле манил верующих. Туда уходили в поисках уединения монахи, бежали от преследований сторонники старой веры. Возникло целое ожерелье монастырей, церквей, часовен, скитов.

«Северной Фиваидой» называли русские земли, окружавшие Вологду и Белозерск, где повсеместно встречались древние монастыри. Дикая природа способствовала отшельничеству, уходу от мирской суеты. Впервые этот термин применил в XIX веке писатель А. Н. Муравьев. Он сравнил северные труднодоступные места, где на протяжении нескольких столетий существовали монастыри, с древнеегипетской Фиваидой – областью, в которой селились раннехристианские монахи-отшельники.

Целью проекта стало создание комплекса, рассказывающего об истории русского монашества, и воссоздание в одном месте копий деревянных часовен и храмов, которые были утрачены.

По плану в «Северной Фиваиде» будет одна церковь и восемь часовен в честь святых, основавших северные монастыри.

Храмы

Преподобные Сергий и Герман были основателями Валаамского Спасо-Преображенского мужского монастыря — одной из древнейших обителей Русского Севера, возникшей в незапамятные времена на пустынном скальном архипелаге Северной Ладоги.

На протяжении столетий островная обитель преподобных Сергия и Германа оставалась местом молитвы и спасительных монашеских трудов. В разное время ее насельниками были многие русские подвижники — мудрые искатели Царствия Божия. В их числе — преподобный Савватий Соловецкий († 1435), с которого началась монашеская жизнь на Соловках, преподобный Арсений Коневской († 1447), положивший начало иноческой обители на ладожском острове Коневец, преподобный Александр Свирский († 1533) — «тайнозритель Святой Троицы», основатель Троицкого монастыря на р. Свирь.

Прообраз храма преп. Сергия и Германа Валаамских – церковь Воскрешения прав. Лазаря из Муромского монастыря – одно из самых древних уцелевших деревянных зданий России. По разным версиям она возведена в XIV либо в XVI веке. Здание является образцом аскетичного монастырского храма. Сейчас церковь является частью экспозиции архитектурного ансамбля музея «Кижи».

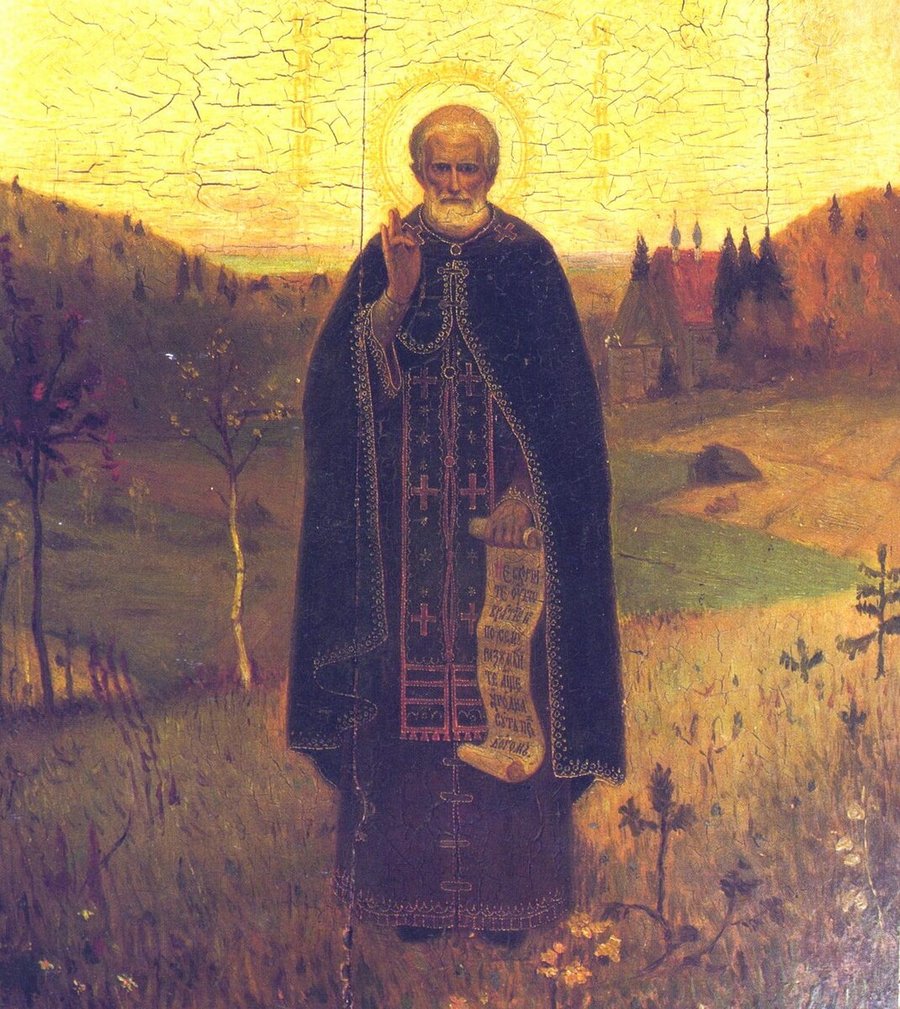

Преподобный Сергий Радонежский (†1392) величайший русский святой, любимый и тепло почитаемый многими поколениями православных христиан как в нашей стране, так и далеко за ее пределами. Будущий подвижник родился в эпоху, когда Русь была раздроблена, обескровлена и находилась под властью соседних стран. Отпрыск небогатого боярского рода, он совсем молодым человеком ушел в лес и поселился там среди зверей, ступив на тяжелый путь уединенной аскезы и борьбы со злом. Вокруг удивительного мудрого искателя Царствия Божьего постепенно собрались ученики. Так в 60 верстах к северу от Москвы на поросшем вековыми соснами холме Маковец возник знаменитый Троице-Сергиев монастырь, сыгравший исключительную роль в истории России. Именно с подвига великого радонежского старца в XIV в. началось духовное преображение Руси, вошедшее в исто рию как «золотой век русской святости».

Ученики и собеседники смиренного старца разошлись по всей Руси, чтобы в непроходимых дебрях глухих лесов и на пустынных островах послужить Богу постом и молитвой. Ими были основаны десятки новых монастырей. Это монашеское возрождение, начавшееся в тягостные для Руси времена раздробленности и ордынского ига, способствовало духовному пробуждению русского об щества, явилось толчком к преодолению внутренних неурядиц и внешней зависимости.

Часовня преп. Сергия Радонежского — это копия Преображенской часовни из дер. Глебово Мошенского района Новгородской области. В советские времена Преображенскую церковь закрыли и организовали в ней склад. В 2013 году оставшиеся части здания отправлены в Музей деревянного зодчества «Витославлицы» для реставрации.

В часовне три большие иконы. Центральная — «Святая Троица» напоминает о тайне бытия Божия, к которой с самого детства был прикован духовный взор преподобного Сергия. Именно Святой Троице он посвятил свою обитель известную ныне всему миру Троице-Сергиеву Лавру. Слева от «Троицы» находится образ преподобного Сергия, а справа икона свя- тых, вышедших из стен прославленного монастыря.

Преподобный Александр Свирский († 1533) — один из самых известных святых Русского Севера.

Уроженец приладожского села Мандера, он молодым человеком покинул родительский дом и пришел в островной Валаамский монастырь. Прожив в нем какое-то время среди братии, принял монашеский постриг и был отпущен игуменом для отшельнической жизни на один из малых островов архипелага. Там поселился в пещере и подвизался в ней долгие годы. Сейчас этот островок называется Святой, на нём находится Александро-Свирский скит.

Потом преподобный ступил на путь ещё более строгого подвига. Вернулся на материк и поселился в диком лесу на восток от Ла- дожского озера, в шести верстах от реки Свирь на берегу небольшого Рощинского озера. В построенной своими руками келье прожил семь лет в полном одиночестве, ни разу за это время не повидав человеческого лица. Питался растениями, какие находил в лесу. Однажды лесного отшельника случайно обнаружили охотники, и после того к нему начали стекаться ученики. Прошло еще много лет, и он, подобно ветхозаветному праотцу Аврааму, сподобился увидеть в своей лесной пустыне Самого Бога в образе Трех Ангелов, повелевших ему основать монастырь и посвятить его Святой Троице.

Ещё при жизни слывший святым человеком, после смерти преподобный Александр был прославлен полным нетлением мощей и удивительными чудесами, совершавшимися у его гробницы. А основанный им Александро-Свирский Свято-Троицкий монастырь стал одним из духовных центров Русского Севера.

Часовня преп. Александра Свирского — копия не сохранившейся часовни из Медвежьегорского района Карелии. Здание имеет особенность – паперть на столбах, украшенных резьбой. Подобные небольшие церкви обычно ставили вдоль дорог, и проезжавшие путники имели возможность обратиться к Богу.

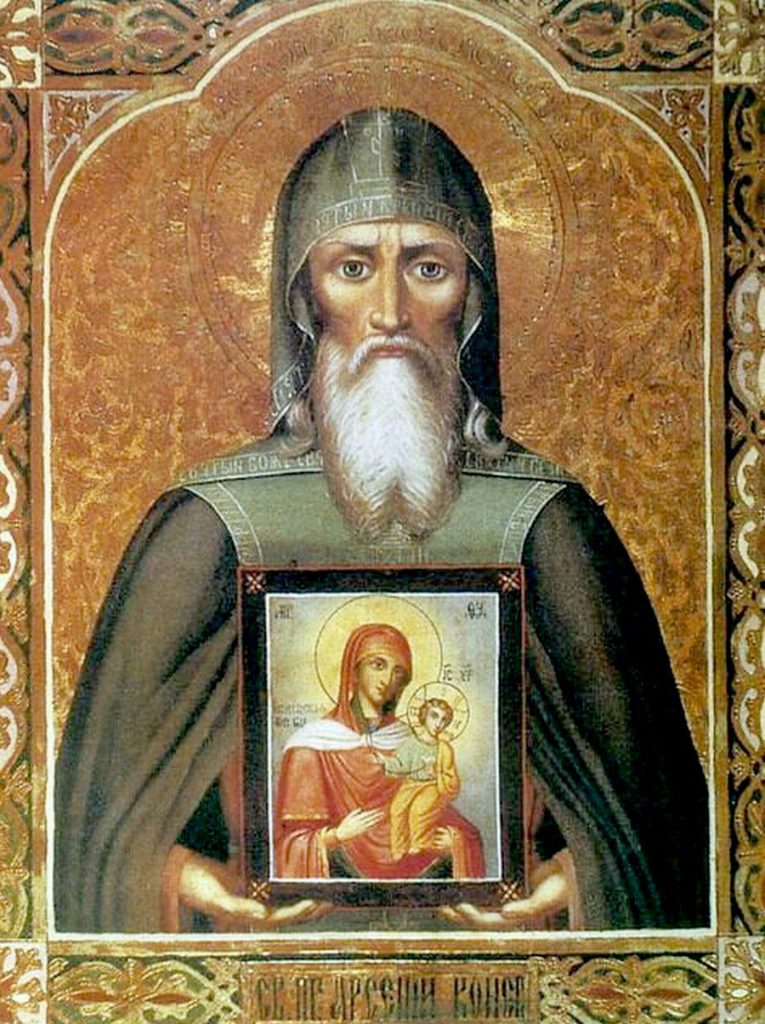

Есть на Ладоге ещё одна обитель посреди вод, известная не меньше Валаама. Это Коневский монастырь, посвященный Рождеству Пресвятой Богородицы. Основал его в самом конце ХІѴ столетия преподобный Арсений († 1447). Кем были родители святого, не известно. Сына они отдали в обучение ремеслу медника, и из этого можно заключить, что принадлежали оник простому сословию. Возмужав, молодой «ковач меди» оставил мир и принял постриг в одном из новгородских монастырей, где подвизался больше десяти лет. А потом игумен отпустил его на Святую Гору Афон духовный центр всего православного монашества. Там, на берегу Эгейского моря, на горах, овеянных славой многих великих святых, среди строгих и богомудрых аскетов новгородец продолжил свои монашеские подвиги. Не оставил он и медное ремесло, которым старался безвозмездно послужить всем, кому была в том нужда. Через три года по благословению игумена и святогорских старцев Арсений вернулся на Русь, чтобы основать монастырь по образцу афонских. Новгородский архиепископ поддержал его желание, и святой поплыл с учениками на север по Волхову в Ладожское озеро. Однажды в тихий день он решил, что поселится там, куда сам Бог приведет его. Внезапно задул ветер, и лодка с путешественниками оказалась у острова Коневец, лежащего на западе озера. Остров выглядел приветливо, но о нем шла дурная слава: под пологом леса скрывалось старинное капище — огромный Конь-камень, у которого язычники приносили жертвы своим богам. Преподобный окропил камень святой водой и усердно помолился около него. В тот самый момент рыбаки увидели, как с острова улетает огромная туча черных ворон, ревущих, подобно разъяренным волам…

Поселившись на острове около 1393 года, преподобный Арсений прожил на нем в молитве и посте больше полувека до самой своей кончины. За это время вокруг него возник монастырь, прославившийся благодаря благодатному старцу и его посмертным чудесам. Во время шведской оккупации края в ХѴІІ веке и при советской власти обитель прекращала своё существование, но оба раза возрождалась из руин.

Часовня преп. Арсения Коневецкого — это копия часовни Святого Василия Великого из заонежской деревни Горы. Она представляет собой скромную четырехугольную клеть под двускатной крышей. Вход оформлен высоким крыльцом.

Фото